Der Lebenszyklus eines Waldes – vom Keimling zum alten Baum:

Mit einem Waldflächenanteil von rund 48 % – das entspricht über vier Millionen Hektar – zählt Österreich zu den waldreichsten Ländern Europas.

Der Wald ist jedoch nicht nur Symbol für Naturverbundenheit und Ruhe, vielmehr ist er ein hochkomplexes Ökosystem mit vielfältigen Wirkungen: Er schützt vor Naturgefahren wie Lawinen oder Erosion, er bietet Lebensraum, speichert CO₂, liefert den nachwachsenden Rohstoff Holz und ist Erholungsraum sowie Arbeitsplatz zugleich.

LEBENSZYKLUS WALD

Laut dem Waldbericht 2023 des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft vergrößert sich die Waldfläche Österreichs kontinuierlich – täglich um rund sechs Hektar, was neun Fußballfeldern entspricht. Derzeit bedecken Wälder 47,9 % der Staatsfläche, wobei die Steiermark mit 62 % Bewaldungsgrad das waldreichste Bundesland ist, gefolgt von Kärnten (61 %) und Salzburg (52 %).

Laubholzmischwälder

im Trend

Ein erfreulicher Trend ist die zunehmende Dominanz von Laubholzmischwäldern, die mit ihrer Artenvielfalt und Widerstandskraft besser auf den Klimawandel reagieren können als monokulturelle Nadelwälder. So ist der Anteil reiner Nadelholzbestände im letzten Jahrzehnt um 6 % zurückgegangen, während Laubmischwälder um denselben Prozentsatz zulegten. Besonders die Fichte, über Jahrzehnte „Brotbaum“ der Forstwirtschaft, verliert laut Waldbericht in niederen Lagen zusehends an Boden – wortwörtlich.

- Doch wie beginnt das Leben eines Waldes?

- Wie wird aus einem winzigen Keimling ein alter, prächtiger Baum?

- Und wie verändert sich der Wald im Laufe der Jahrzehnte unter dem Einfluss von Klima, Mensch und Wild?

Wir haben mit Dr. Silvio Schüler, Leiter des Instituts für Waldwachstum, Waldbau und Genetik am Bundesforschungszentrum für Wald in Wien, zum Thema gesprochen:

Herr Dr. Schüler, wie schafft es ein Keimling überhaupt, Fuß zu fassen im Wald? Was braucht er dafür?

Darauf kann es keine generelle Antwort geben, denn die Anforderungen unterscheiden sich von Baumart zu Baumart. Manche Arten bekommen mit dem Samen schon einen Startvorteil – die Eichel etwa enthält einen Vorrat an Nährstoffen, der den Sämling in der Startphase unterstützt. Dasselbe gilt auch für die Tanne und Buche, die beide ein schwereres Saatgut mitbringen. Entscheidend ist, dass der Samen Kontakt zum geeigneten Boden findet, idealerweise mit ausreichend Feuchtigkeit und ohne zu viel Konkurrenzvegetation. Einige Pionierarten wie die Kiefer benötigen sogar direkten Kontakt zum Mineralboden. Und natürlich sind passende Frühlingstemperaturen und ausreichende Feuchte für die Keimung essenziell.

Und was passiert nach der Keimung?

Das eigentliche Wachstum. Schattentolerante Arten wie Buche oder Tanne kommen zunächst auch mit wenig Licht aus, lichtbedürftige Arten hingegen brauchen baldmöglichst Licht für ihre Weiterentwickelung. Daher sollten Bestände mit Verjüngung von lichtbedürftigen Arten, wie z. B. die Eiche, nach dem Anlaufen der Verjüngung stärker aufgelichtet und rechtzeitig genutzt werden. Zudem sollten die Jungpflanzen vor Verdämmung geschützt bzw. diese rechtzeitig entfernt werden.

Vom Keimling bis zum dicken, alten Baum – gibt es besonders kritische Phasen in der Entwicklung eines Baumes?

Ja, in drei Lebensphasen sollte man besonders aufpassen:

1. Die erste ist die Keimlingsphase – in diesem Alter haben die Pflanzen oft noch wenig Kontakt zum Boden und konkurrieren mit Gräsern, Moos und anderen Pflanzen. Daher sterben viele durch Trockenheit, Pilzerkrankungen, kleinste Störungen oder Fressfeinde.

2. Dann kommt die Verjüngungsphase, die umfasst Pflanzen von ca. 30 Zentimetern bis 2 Metern Höhe: Diese Phase ist vor allem durch den hohen Wildeinfluss, sprich: Verbiss und Verfegen, gekennzeichnet. In dieser Phase brauchen die Bäume nicht nur forstliche, sondern vor allem jagdliche Unterstützung.

3. Und schließlich die Stangenholzphase, diese beginnt je nach Standort und Baumart im Alter von 15 bis 30 Jahren. Jetzt kommt es vor allem auf ausreichenden Platz für die Kronenentwicklung an, und es entscheidet sich, welche Bäume sich durchsetzen.

Wie können Försterinnen und Jäger in diesen Phasen unterstützen?

- In der Keimlingsphase kann man durch Bodenvorbereitung und vorherige Auflichtungen günstige Bedingungen schaffen, aber gegen das Wetter kann man nichts tun.

- Besonders in der Verjüngungsphase sind Jagd und Forst gemeinsam gefordert. Wildschäden sollten minimiert werden – etwa durch Schwerpunktbejagung.

- In der Stangenholzphase kann man gezielt jene Bäume freistellen, die sich gut entwickeln und die gewünschten Qualitätseigenschaften besitzen.

Wie lange dauert es, bis sich ein natürlicher Wald zu einem stabilen Ökosystem entwickelt?

Die Frage ist heute schwer zu beantworten. Durch den Klimawandel hat sich die Definition von „natürlichem Wald“ verändert. Die frühere Orientierung an der potenziell natürlichen Vegetation ist nicht mehr zeitgemäß, denn die Klimaänderung hat in wenigen Jahrzehnten Zeit zu neuen Umweltbedingungen geführt und damit auch anderen Waldlebensräumen. Wir müssen heute Wälder gestalten, die möglichst viele ökologische Funktionen erfüllen – also CO₂-Speicher, Biodiversitätsräume, Schutzwaldfunktionen.

Bedeutet das auch, dass wir uns von bestimmten Baumarten verabschieden müssen?

Auf lokaler und regionaler Ebene auf jeden Fall. Die Fichte wird in tiefen Lagen keine Zukunft mehr haben. Auch die Buche wird in niederen Höhenlagen stark zurückgehen. Wir müssen auf Vielfalt setzen – nicht auf eine „perfekte Baumart“. Mischbestände mit Eiche, Linde, Hainbuche, Ahorn oder Elsbeere werden wichtiger. Auch widerstandsfähige Arten wie die Douglasie können in bestimmten Regionen eine Rolle spielen.

Kommen wir zurück zu Reh & Co.: Welche Rolle spielt das Wild in der Entwicklung?

Teilweise eine sehr wichtige. Wildschweine etwa können durch Bodenverwühlung die Keimbedingungen zahlreicher Arten verbessern, aber auch die Eichenmast komplett vernichten. Und natürlich ist übermäßiger Wildverbiss problematisch – einige Baumarten, insbesondere klimafitte Arten wie Eiche und Tanne, sind tatsächlich besonders beliebt beim Wild. Aber mit einem guten Jagdmanagement lässt sich das steuern, beispielsweise durch Schutzphasen und eine gezielte Bejagung in den Verjüngungsgebieten.

Was unterscheidet eine bewirtschaftete Monokultur von einem naturnahen Mischwald in puncto Lebenszyklus und Widerstandsfähigkeit?

Auch ein Mischwald sollte bewirtschaftet sein. Der Vorteil liegt in der Risikostreuung: Fällt eine Art aus, bleiben andere bestehen und können deren Funktionen übernehmen. Mischwälder bieten mehr Lebensräume, eine bessere Äsung für das Wild und eine stabilere Struktur. Daher bedeutet Artenvielfalt auch ökologische Resilienz.

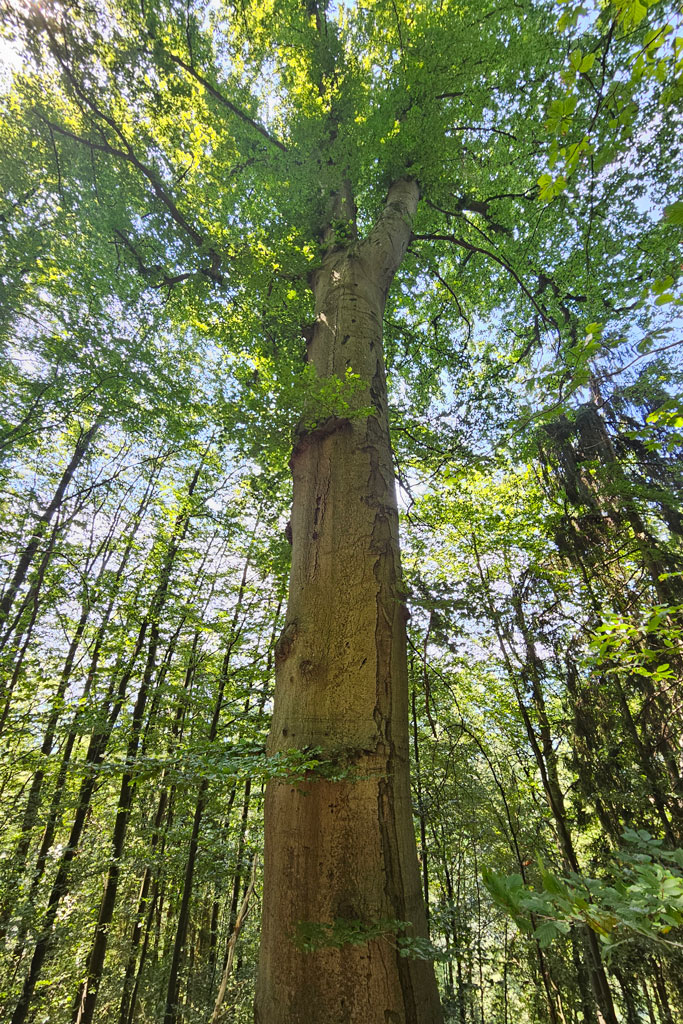

Woran erkennt man einen alten Wald – und warum ist dieser für die Biodiversität so wichtig?

An Vorkommen von einigen dicken Bäumen mit ausladenden Kronen, Astlöchern, abgestorbenen Kronenteilen und Mikrohabitaten. Solche „Habitatbäume“ sind für viele Arten unersetzlich.

Und was passiert, wenn man einen Wald einfach sich selbst überlässt?

Das hängt vom Ausgangszustand ab. Wenn ich einen reinen Fichtenwald sich selbst überlasse und der zusammenbricht, wächst oft nur wieder Fichte nach. Ohne begleitende Maßnahmen – jagdlich wie forstlich – kann das zur Verarmung führen. Natürliche Dynamik braucht manchmal Hilfe, um Vielfalt zu erzeugen.

Zum Abschluss: Woran erkennen Sie persönlich einen „perfekten“ Wald?

Einen perfekten Wald gibt es nicht. Aber ein guter Wald zeigt Vielfalt – verschiedene Altersklassen, verschiedene Baumarten, dicke alte Bäume neben frischer Verjüngung. Wenn ich sehe, dass ein Wald lebt, sich entwickelt und Zukunft hat, dann ist er für mich gelungen.

UNSERE

LESE-EMPFEHLUNG

Bildquellen für diesen Beitrag: © Schüler, BFW

Autor für diesen Beitrag: U. Macher / Jagdfakten.at

DIESEN

BEITRAG TEILEN